동남아시아 주요국이 탄소세(Carbon Tax) 도입에 적극적으로 나서고 있어 이 지역을 주요 생산 기지로 활용하고 있는 한국 기업의 각별한 관심이 필요하다는 지적이 나왔다.

탄소세는 온실가스 배출량에 비례해 이산화탄소(CO₂) 배출 톤당 일정 금액을 과세하는 환경세의 일종으로, 정부가 직접 가격을 설정하여 운영한다.

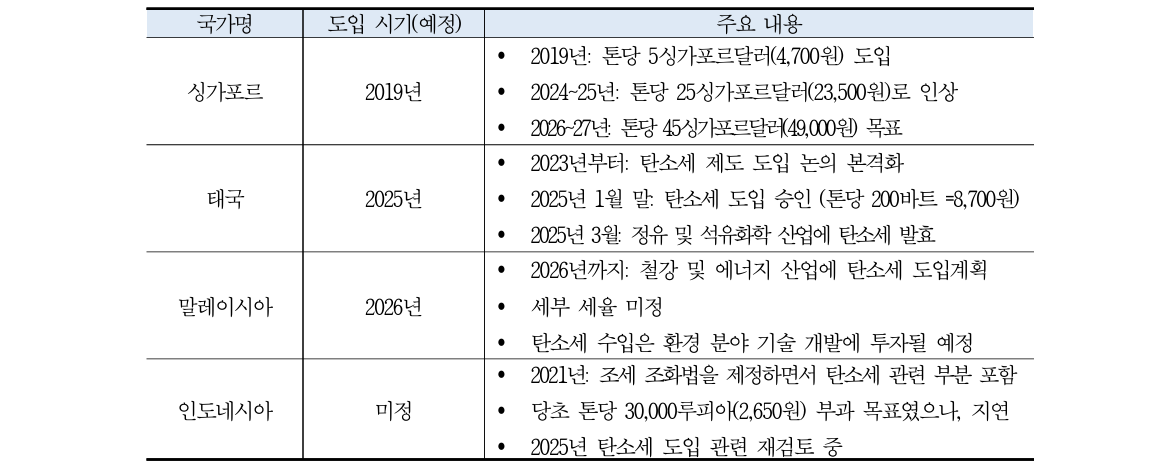

현재 태국은 싱가포르에 이어 역내 두 번째로 탄소세를 도입할 예정이며, 말레이시아, 인도네시아도 탄소세 도입을 검토 및 추진 중이다. 이에 앞서 필리핀과 베트남은 각각 2018년과 2020년에 환경법 및 세금법을 개정했으며, 탄소세 도입도 점진적으로 검토 중에 있다.

대외경제연구원의 '지역연구 공동 동향 세미나'에 따르면 동남아에서 최초로 탄소세를 도입한 싱가포르는 현재 1톤당 25싱가포르달러인데 2026~27년 사이 45싱가포르달러로 인상을 계획 중이다. 또 태국은 2025년 3월부터 가솔린 및 항공연료 등 석유화학 산업에 1톤당 200바트의 탄소세를 부과할 예정이다.

말레이시아는 2026년까지 철강 및 에너지 산업을 중심으로 탄소세 도입을 검토 중이며, 구체적인 세율은 미정이나 추후 탄소세 수입을 환경 분야 기술 개발에 투자할 계획이라고 밝힌 상태다. 인도네시아는 2021년 탄소세 관련 법률 제정 후 탄소세 시행이 지연되고 있으며, 2025년 탄소세 도입에 대해 재검토할 예정에 있다.

2023년 기준 동남아시아의 탄소 배출량은 19억 1,197만 톤으로 전 세계 배출량의 5.2%를 차지한다. 이는 중국, 미국, 인도에 이어 네 번째로 높은 배출 지역이다.

이들 동남아시아 국가의 탄소세 도입은 탄소 중립 목표 달성과 산업 경쟁력 유지를 위한 전략적 선택이다. 개발도상국을 중심으로 선진국의 선제 역할론을 주문하며 탄소세 도입에 미온적이었던 것에 비하면 큰 전환이라고 볼 수 있다.

지난해 11월 태국, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르는 ‘역내 공동 탄소시장 구축을 위한 협력각서(ASEAN Common Carbon Framework, AACF)’에 서명한데 이어 동남아 주요국들을 중심으로 2026년부터 EU가 시행하는 탄소국경조정제도(CBAM) 도입에 대응하여 가격 경쟁력을 유지하려는 전략을 추진 중인 것으로 알려졌다.

CBAM은 EU로 수출되는 철강, 알루미늄, 비료, 전력, 시멘트 등 탄소 집약적 제품이 원산지에서 충분한 탄소세를 부담하지 않을 경우, EU가 원산지 국가에 추가적인 탄소 비용을 부과하는 제도다. 동남아 주요국이 CBAM 대상 품목을 EU로 수출하고 있어 EU의 추가 탄소세 부과 부담을 완화하는 것이 중요한 상황이다.

김소은 대외경제정책연구원 전문연구원은 "동남아 지역에 진출한 자동차, 전자, 석유화학 등 탄소 집약적 산업에 진출한 한국 기업은 생산 비용 증가가 불가피할 것으로 예상되므로, 현지 생산시설의 에너지 효율화와 재생에너지 조달에 대한 선제적인 대응이 요구된다"고 제언했다.

100옥상형태양광시범사업’추진.jpg)